1. はじめに

11月13日(木)、「ゾウと人間の共存をめざして」というテーマで行われた講演会に参加しました。講師は、ボルネオ島からお越しくださったゾウ研究者 ヌルザファリナ・オスマン博士。長年、サバ州でボルネオゾウを見守りながら、保全や生態、そして人と野生動物の関係について研究されています。2018年には NGO「Seratu Aatai(セラトゥ・アタイ)」を立ち上げ、地域の人びとと協力しながら現場で活動されています。

2. ゾウたちの“声”からはじまる

会場には、Seratu Atataiのメンバーでゾウの研究をしている方がサバ州で記録した 3種類のゾウの鳴き声の録音が展示されていました。

- 深い溝に落ちてしまった子ゾウを助けるため、母ゾウが必死に呼びかける声

- 住宅地付近で子どもを守るため、大きなトランペット音で知らせる声

- 施設で若いオス同士が遊びながら交わすかわいらしい声

どれも音声が大きく異なり、ゾウ同士がいかに鳴き声によって気持ちや状況を伝え合っているのかがわかりました。

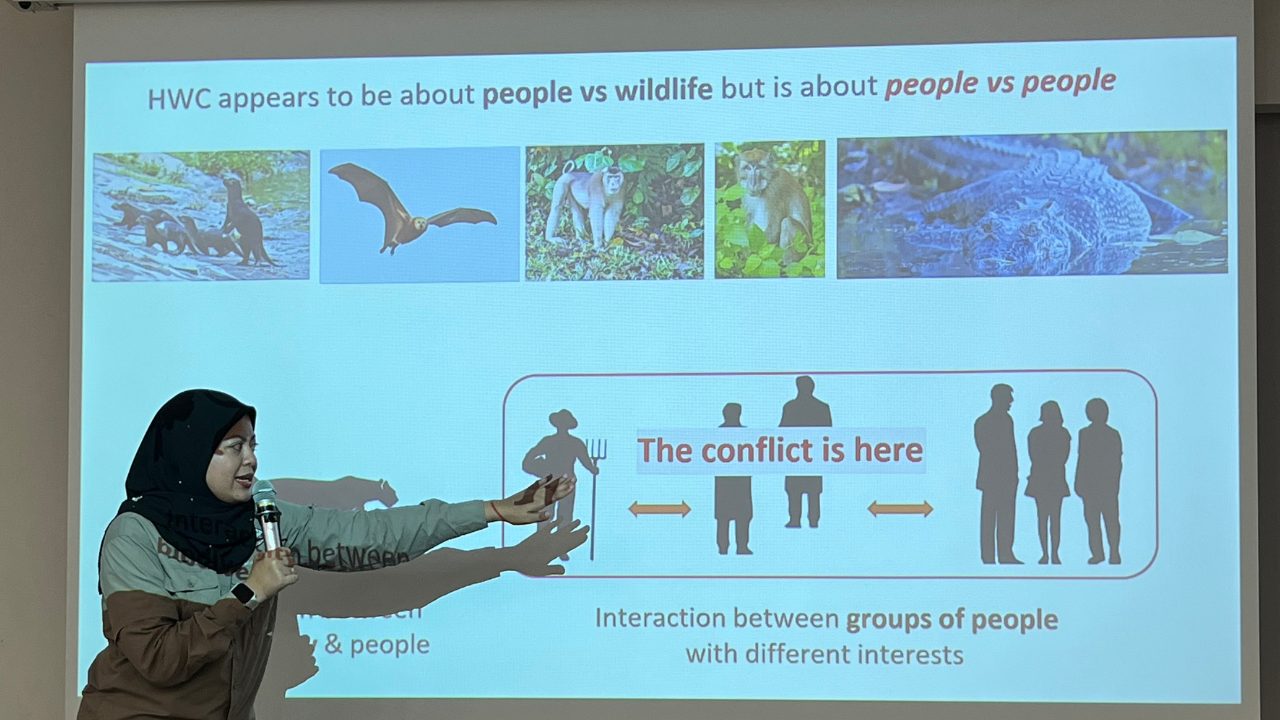

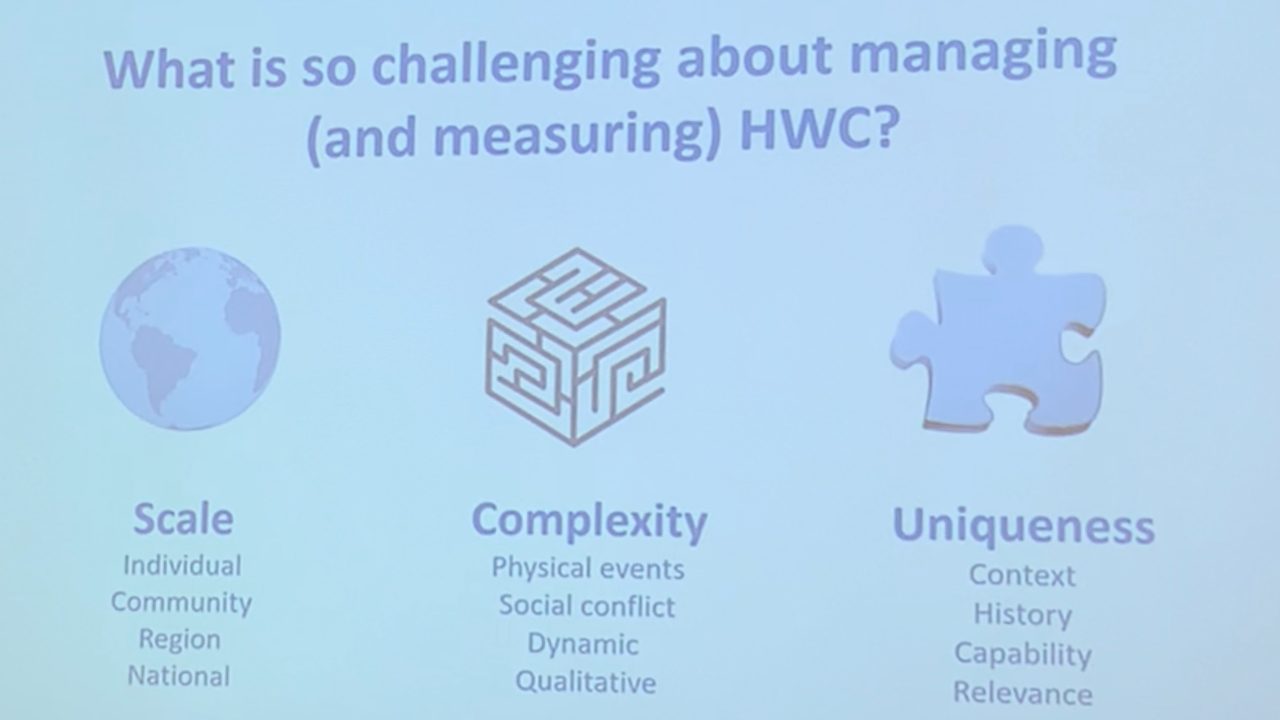

3. Farina博士の講演:HWCと“人と人”の関係性

今回の講演でよく聞かれた言葉が 『HWC(Human–Wildlife Conflict)』でした。これは、「人(human)と野生動物(wildlife)の間で起きるトラブル(conflict)」のことです。サバ州ではゾウだけでなく、カワウソ、オオコウモリ、カニクイザル、イリエワニなど、さまざまな動物と人との距離が近く、日常の中でいろいろな問題が生まれているのも事実です。

しかし、ファリナ博士は「本当にむずかしいのは、人と動物の問題ではなく、人と人の関係の問題です」と述べました。農園の人、保全活動に携わる人、行政の立場の人、それぞれの考え方が違うからこそ、同じ出来事でも見え方が変わり、対立につながることがあるといいます。

例えば、資金のある大規模農園の企業はゾウよけの電気柵を設置できますが、個人農家は費用が高く設置できません。その結果、ゾウは電気柵のない農園へ移動し、個人農家に被害が集中してしまう、といった状況が起きています。これでは根本的な解決になりません、と博士は指摘していました。こういった衝突は文化圏や地域によっても異なるため、何か一つのわかりやすい解決策があるわけではないという難しさがあると言います。

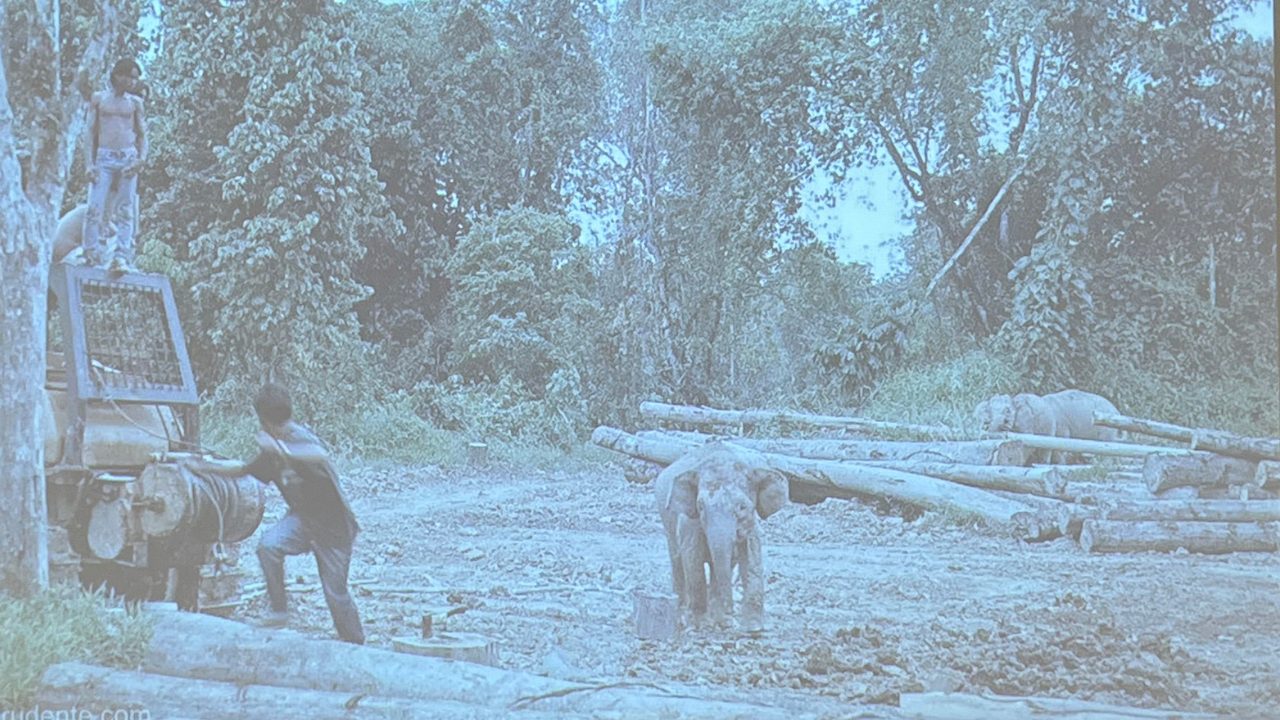

4. サバ州の土地とアブラヤシの歴史

サバ州では、過去に起きた熱帯雨林の大規模伐採のあと、多くの土地がアブラヤシ農園へと変わっていきました。森が少なくなるにつれ、ゾウは食べ物や移動のために農園の中を通らざるを得なくなり、それに比例してゾウによる被害が増えるようになりました。

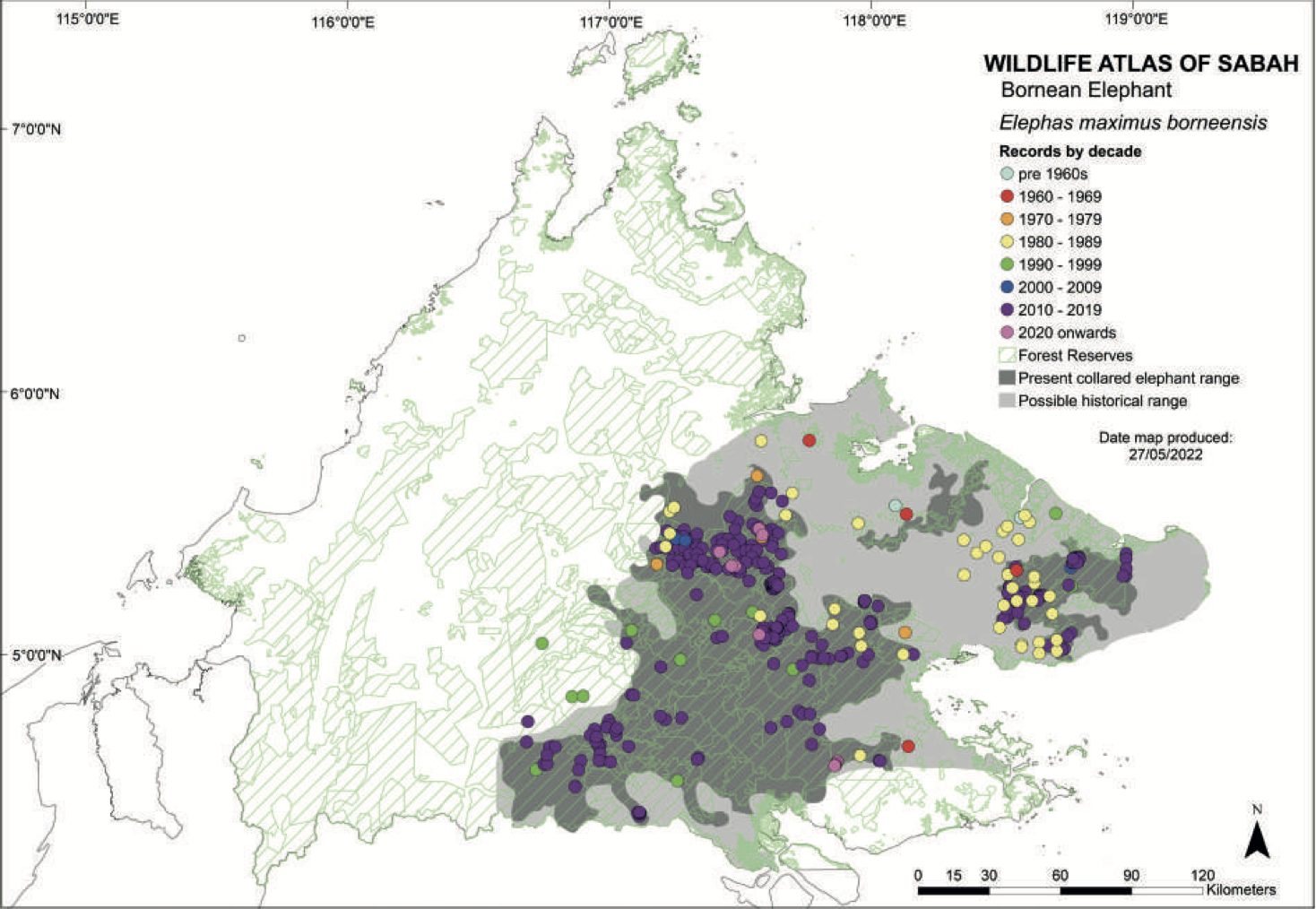

5. ボルネオゾウの現在地

ボルネオゾウは、サバ州にのみに生息しています。その数は約1,000頭ほど。ファリナ博士は2008年からこれまでに20頭以上のゾウにGPS首輪を装着させゾウの移動ルートのデータを収集しています。そのデータ からボルネオ島の中でゾウたちが大きく3つのグループに分かれ、暮らしていることがわかっています。(画像1:濃いグレー)

博士はゾウたちが日常的に利用しているエリアを示し、「これらの場所をつないであげられたら、ゾウたちにとって大きな助けになる」と話し、BCTJの今後の緑の回廊づくりに向けて、重要な土地の存在についても触れていました。これは私たちにとってもプロジェクトを進めるうえで重要な参考データになり得ます。

6. 植え替え期に見える“共存のヒント”

アブラヤシは植えてから約25年で植え替えます。果房の収穫量がピークを過ぎ、搾油量も落ち、幹も大きく成長しすぎて収穫作業が困難になるからです。伐採されたばかりの幹は柔らかく、ゾウにとってはごちそうです。そのため、植え替え期にゾウが農園へやってくることがあります。

農園の中には、あえて伐採した幹をゾウが食べやすいように並べておき、ゾウが特定の場所だけを移動するようにするなど、衝突を避ける工夫をしているところもあります。一見困りごとに思えるこの状況も、事前にゾウの動きを考えながら農園の管理を行うことで、被害が少なくなるケースもあるそうです。ただ博士は、「肥料や栄養の問題もあるので、ずっと続けられる方法ではない」と慎重に話していました。

7. ゾウが安全に行き来できる「通り道」を

個人農家だけでなく、持続可能なアブラヤシ農園を続けるためには、アブラヤシ企業も持続可能な体制を整えることが不可欠です。博士は、キナバタンガン川流域で広大な土地を所有するアブラヤシ企業と協力し、ゾウの移動経路を確保するためにゾウの通り道をアブラヤシ企業の持つ農園内につくる活動を行っています。

現在、このプロジェクトには 7社のアブラヤシ企業が賛同しており、参加している関係者は Maximus Muhibah(マキシマス・ムヒバ) と総称され、協働して活動を進めています。

さらに博士は、パーム油の認証を出す団体の人にも現場で起きていることを知ってもらう必要があると考え、より良い制度づくりのために認証団体と事業者の対話の時間を持ち、調和が保たれるように取り組んでいるそうです。

8. 最後に

講演を通じ、ボルネオゾウの保全を進めるために必要なのは、何よりもゾウに対する理解を深めることだ、というのがわかりました。同時に、人と人の関係もとても大切であるということも。

サバ州で保全の最前線で活躍されている方のお話はとても興味深く、今後もゾウのためにBCTJとして協力できる部分では積極的にコラボしていきたいと感じました。保全の活動は、人や野生動物の問題を扱う上で、立場の異なる人がゾウへの理解を深め、人同士が信頼関係を築くことで成り立つものだと感じました。

講演のアーカイブをYouTubeに掲載中です。下記のリンクよりご覧ください。

Terima kasih untuk ucapannya, Dr. Farina! お越しいただいた皆様、通訳の内藤アンネグレート素様、会場を提供くださったサラヤ株式会社様、共催の日本学術振興会研究拠点形成事業をはじめ、そして講演会に関わってくださったすべての皆様、ありがとうございました。

武田